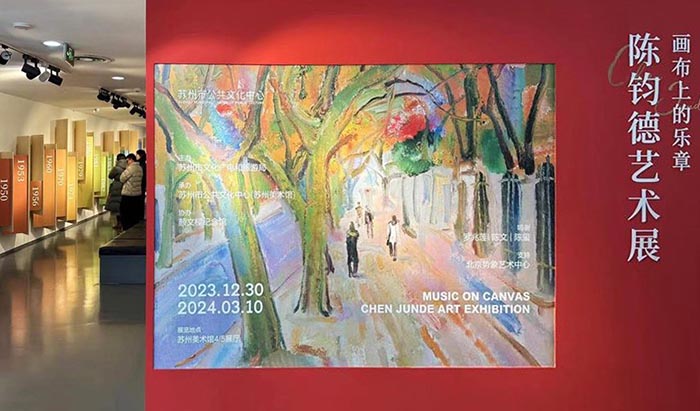

畫布上的樂章:陳鈞德藝術展

來源:蘇州美術館 作者:編輯:中國書畫網編輯部

畫畫其實是燃燒生命,這輩子就想做好教育與畫畫,沒有想其他。理想還在,我和大家一起努力!

——陳鈞德

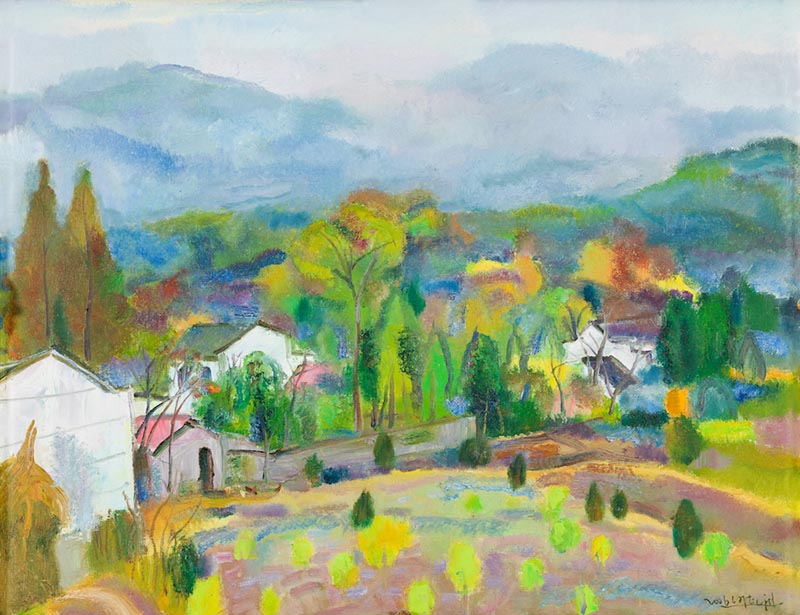

已故中國當代油畫家陳鈞德先生(1936-2019)的展覽“畫布上的樂章——陳鈞德藝術展”正在蘇州美術館舉辦,展覽展出陳鈞德的39幅油畫,以及蘇州美術專科學校創始人顏文樑的2幅作品。展覽并未按時間順序來排布作品,而是希冀聚焦于一些畫家在不同時期反復描繪的對象——在漓江奇峰、江南村舍、城市寫意間揮灑色彩情志。

展覽時間:2023年12月30日-2024年3月10日

展覽地點:蘇州市姑蘇區人民路2075號蘇州美術館

陳鈞德(1936-2019),祖籍浙江鎮海,生于上海,中國當代油畫家,美術教育家。1960年畢業于上海戲劇學院,歷任中國美術家協會油畫藝術委員會委員,中國油畫學會常務理事、中國國家畫院油畫院研究員、上海美術家協會理事、上海文史研究館館員、上海戲劇學院教授。

陳鈞德,師從顏文樑、王挺琦、楊祖述、閔希文等教授,也曾得到林風眠、劉海粟、關良等老藝術家的指導。一生致力于“探索東西方融合的現代主義繪畫道路”。他的創作與上海的變遷緊密聯系在了一起,上海的各色風光成為他不倦的表達對象。他的作品,特別是那一抹抹響亮、鮮明、蘊藉的色彩已經成為了當代海派油畫最具代表性的符號之一。

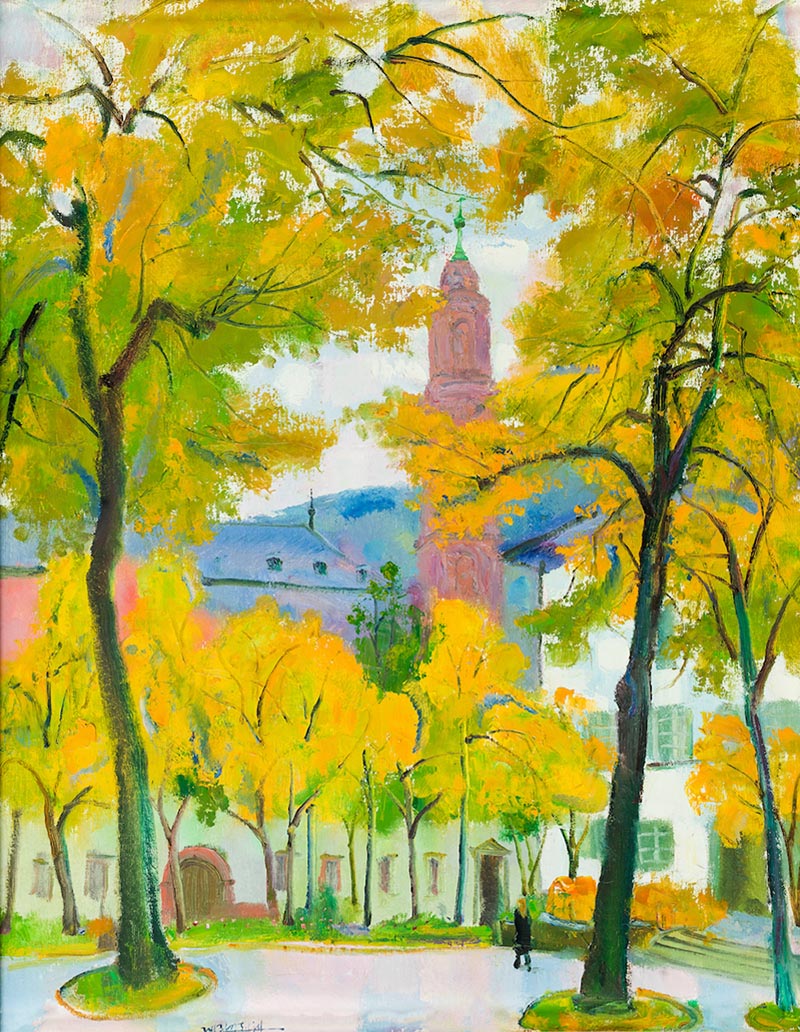

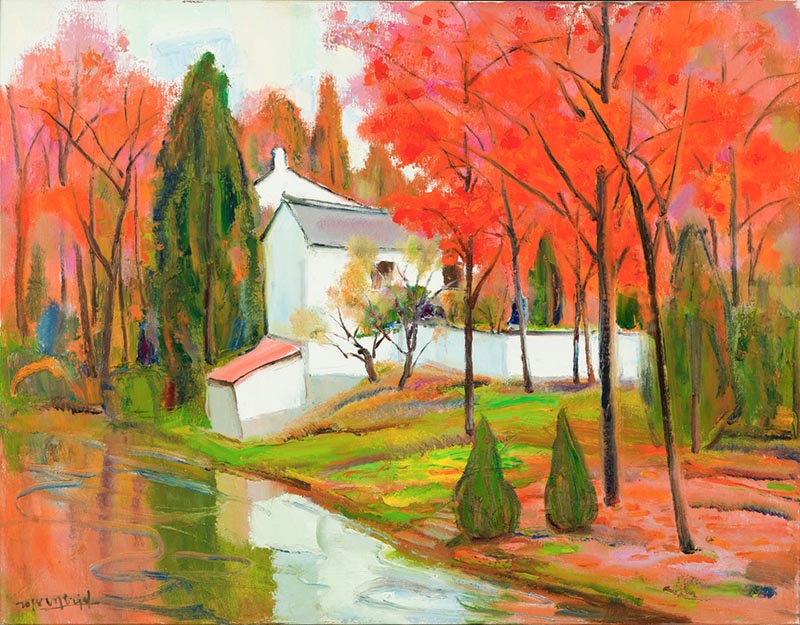

陳鈞德 《秋韻》 油畫 2013年

陳鈞德是中國油畫界的色彩大師。他的作品帶有表現主義特征,或明亮瑰麗,或清新優雅,或激情澎湃,或夢幻絢爛……灑脫靈動地在葆有西方油畫質感的同時,洋溢著東方傳統寫意的趣味,體現了東方的審美精神。

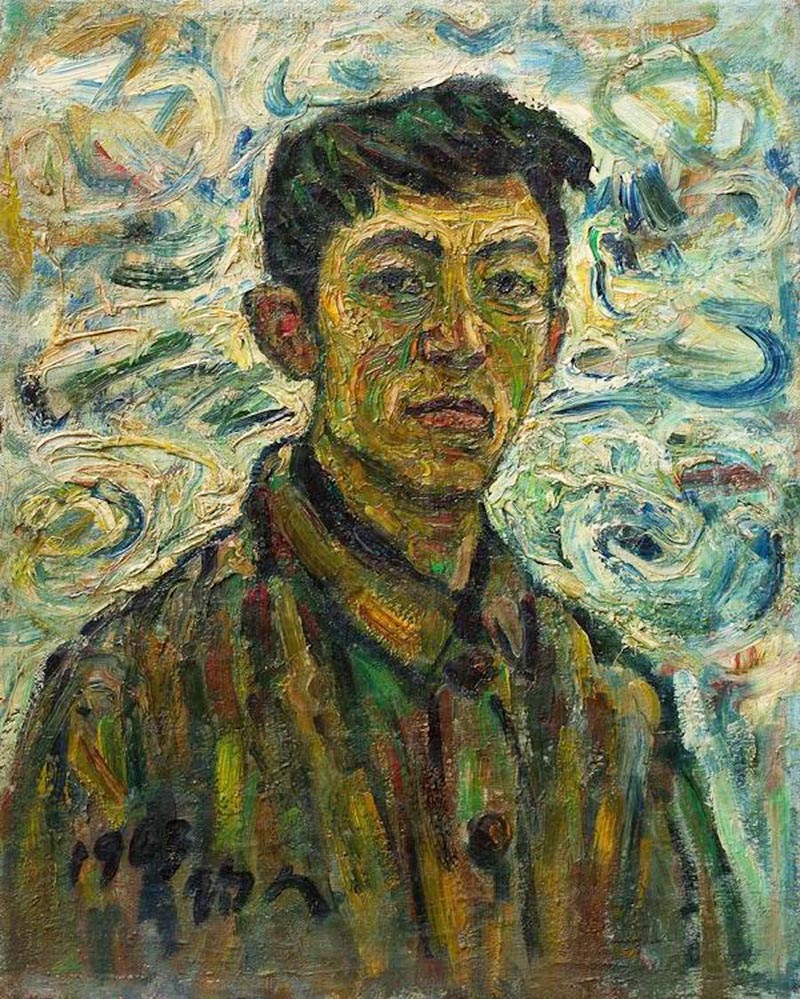

陳鈞德《自畫像 Self-Portrait》布面油畫 50cm×40cm 1963年

20世紀70年代末80年代初,他的《山景》(1973年)、《雪霽》(1977年)、《上海南京路》(1978年)等作品便已初露鋒芒,顯示了開闊的藝術視野、堅實的藝術根基和獨立的探索意志。他早年創作過一幅題為《有過普希金銅像的街》(1978年)的作品,在一種迷茫的情緒中表達了對普希金雕像被拆除的切身感受。80年代中期以后,他的創作顯得日益氣足神旺。那時的中國剛剛從一場浩劫的廢墟中站立,伴隨著思想解放,種種現代主義、后現代主義藝術洶涌而入,紛繁龐雜,令人眼花繚亂。

陳鈞德《復興公園雪霽》 90×120cm 布面油畫 1977年

清冷的雪后,梧桐樹葉子早已落盡,三三兩兩的行人在公園里散步,光禿禿的枝干伸向天空,在畫家略顯剛硬的筆觸下更顯遒勁,揮灑的色彩和厚積的筆觸頗有點梵高的味道。這是和劉海粟相約一起在復興公園寫生的作品。

陳鈞德《上海的早晨(蘇州河)》 布面油畫 120x160cm 1978年

《上海的早晨》也是步劉海粟先生前例,從上海大廈俯望外灘的寫生,萬物整括、色彩亮麗。兩張畫都是心慕后印象情懷的好作品。

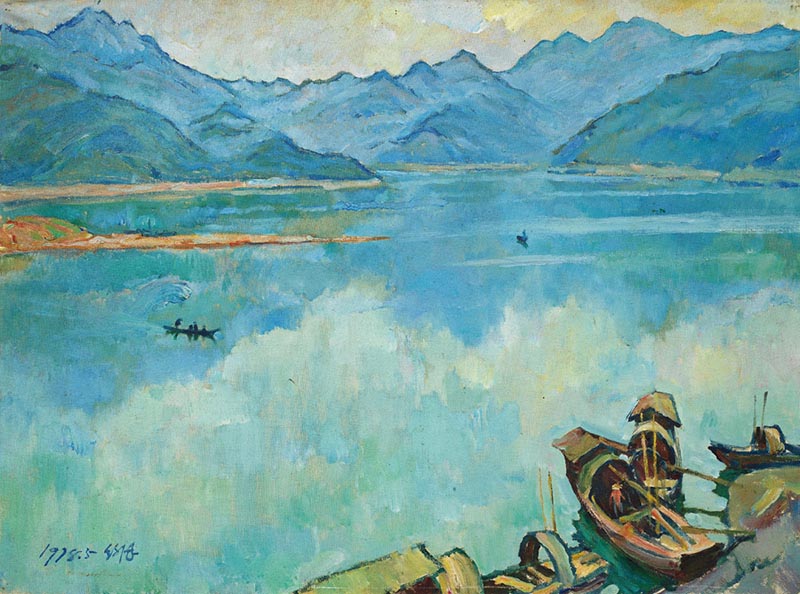

陳鈞德《江天一覽》布面油畫 60×80cm 1978年

1970年代中期,陳鈞德與好友結伴游歷云岡石窟。那里的雕像和壁畫令陳鈞德無比震撼。他一度懷疑:自己是不是過于追求色彩表現了? 是不是成了大自然光影的奴隸? 原因就在于,他所目睹的蔚為壯觀的云岡石窟佛教藝術,令他意識到——無色之色最有“色”,以及藝術的最高境界是“品格和靈魂的再現”!

自山西大同返回上海后,他幾近“抑郁”,深陷思想的沼澤。劉海粟得知真相,及時“拉”他一把,指出,對于油畫而言,線條是骨架,色彩是血肉。你眼里看出云岡石窟壁畫看似無色最有色,理解是深刻的,但不必因此而簡單化地否定自己,更不要輕視色彩的價值。劉海粟的一番提醒,令青年陳鈞德頓時豁然。

陳鈞德《詩的交響》布面油畫 150cm×110cm 1983年

此后,陳鈞德結合云岡石窟感悟,繼續攀登色彩高峰。他曾試圖在劉海粟、林風眠、關良、顏文樑等前輩繪畫里尋求色彩突破,卻未能如愿。后來他另辟蹊徑,在畫布上實驗各種油彩組合,漸漸地,曙光顯露。譬如,在色面運用上,于深顏色里大膽嵌入白色,而此時的“白”不是稀薄的,恰恰是濃純的、厚實的。這樣一來,整個畫面因為有濃純之白的催化,五顏六色都被激活了,畫面顯現高和遠氣息。又譬如,他在實踐中發現,色彩過渡不必遵循“規律”以明暗推移,運用色彩變化進行的意象表現更顯出神入化。

陳鈞德《帝王之陵》 布面油畫 1986年

1986年的《帝王之陵》代表他以繪畫解決了自己長久以來的困惑,許江先生認為這幅作品代表了他藝術創作上一個重要的節點,“他以滯重的‘迷團’讓千年古陵發出光來。這‘迷團’如火如熾,如夢如幻,開啟了一條新路。與此同時,他對景物的排布,愈加自由,呈現一種立山的效果。疊岫層云,中國山水繪畫讓山壑疊然而起,以煙云浮騰,營造層次。陳先生的繪畫由此步入中國式表達的境界。”

陳鈞德《古老的西遞小鎮》 油畫 1994年

陳鈞德抱定這樣的思想:外國的永遠屬于外國,別人的永遠屬于別人,我陳鈞德之所以是陳鈞德,必須探索出帶有中國文化特質、屬于自己獨有的繪畫語言。那究竟是什么呢? 詩性文化? 老莊哲學? 筆墨意趣? 謀求突破的過程艱難而痛苦。他矢志追求:色彩美,筆法也美! 有關色彩和筆法,他的體會是:“色彩不是孤立的,孤立的色彩沒有生命,有生命的色彩是與思想、情感融合的。筆法亦如此,有生命的筆法才是鮮活和動人的。”

陳鈞德《勿忘我花果圖》 布面油畫 120x120cm 2018年

《勿忘我》是他生命晚年的絕唱,色彩仍然鮮亮,洋溢著勃勃生機,畫面背后有他的手跡:“重病之身,竟能以作畫慰藉支持,何來精神?捫心自問,應是自己對藝術的一片赤誠之心!”

從整體上看陳鈞德的繪畫,表面純凈、抒情,骨子里卻透著強悍、霸道。在60余年藝術生涯里,陳鈞德以矢志不渝的理想和心懷若谷的真誠,將落寞、激憤、憂傷等轉化至平樸風物,寄寓真切的情緒與深刻的哲思。他獨創的繪畫語言,已經成為中國油畫史上極為鮮明的藝術符號,也將海派油畫發展推向了一個嶄新的高度。

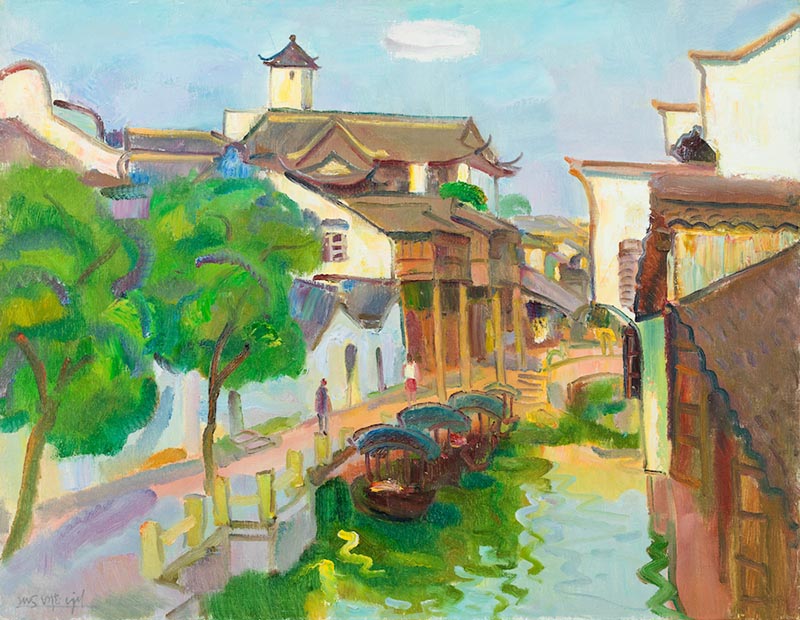

陳鈞德 《烏鎮》 油畫 2005年

陳鈞德也在上海戲劇學院藝術研究所教授的位置上奉獻一生。他的藝術精神和美學主張是顏文樑先生和蘇州美專精神的延續,是滄浪亭蘇州美專諸多藝術樂章中那兩股濃墨重彩的交響曲。

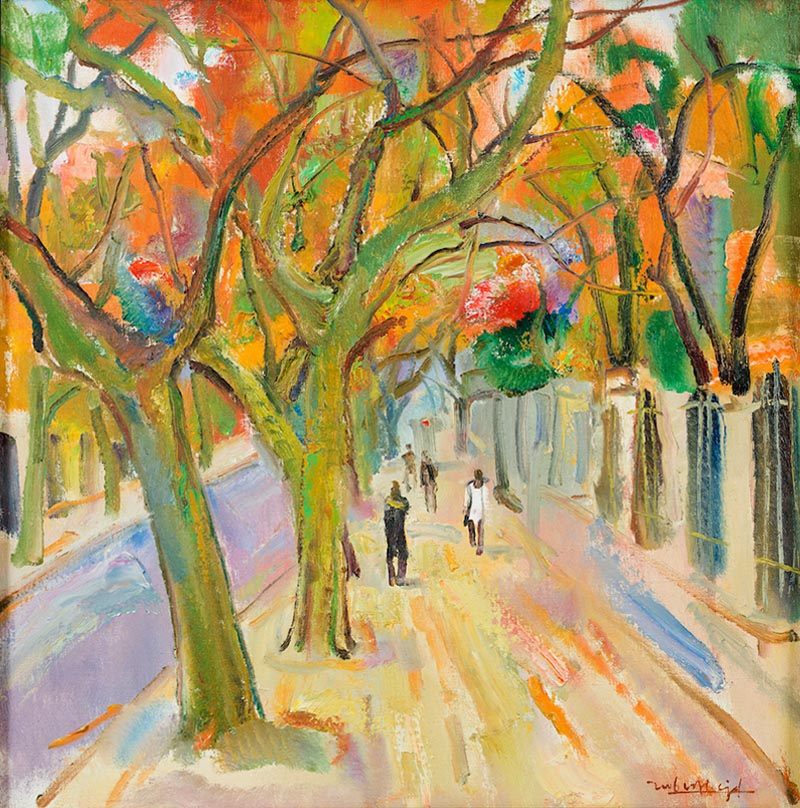

陳鈞德 《上海街景》 油畫 2006年

《激情不滅——藝術隱士陳鈞德的成長史》傳記作者丁曦林認為,“世界上沒有一座城市,像上海令他傾注了持久的、深沉的摯愛。陳鈞德青年時代就沉醉于上海的角角落落,捕捉隱約飄蕩在弄堂深處、鐵門內外的都市文化。哪怕在最動蕩、最艱苦、最蕭條的運動時期,正逢戀愛時節的陳鈞德,和愛人在林蔭小道流連忘返,那里的氣息,包括老房子窗臺上的盆花,玻璃上的窗簾,街坊間的輕聲細語,面對陌生人的微笑,無不烙印在他的腦底。他畫它們,也是畫自己對上海灘華洋文化深度交融的理解和摯愛。”

陳鈞德 《林蔽逍遙圖》 油畫 2006年

陳鈞德的藝術價值在哪里?策展人李大鈞說:“我認為有兩條,一是他接續了中國現代藝術的文脈,不僅接受過顏文樑的教育,也受過像劉海粟等前輩藝術家的指導,而且在上世紀80年代之初他就和這幾位重要的藝術家一同展出過。在前輩藝術家看來,他是可造之材。陳先生還有一個價值,就是他在1978年以后,尤其在中國70年代,中國當代藝術啟動的時候,他是中國當代藝術的先驅,是一個先行者。所以在陳鈞德先生不僅有傳統在他身上,他也有自己的藝術創新。中年以后,他很快就擺脫了前輩藝術家對他的影響,這種影響被他轉化為他自己的創新和風格。”

陳鈞德 《港口碼頭》 油畫 2011年

蘇州市公共文化中心副主任、蘇州美術館副館長楊藝則表示:“這次陳鈞德藝術展是蘇州美術館又開辟的一個新的系列,就是顏文樑與蘇州美專傳承者系列的一個學術展覽。這是傳承系列展覽的第一展,之后我們會選擇顏文樑先生的朋友圈,傳承的一些藝術家,進行系列展出。”

展覽將持續至3月10日。

陳鈞德 《春晨望維多利亞港》 油畫 2012年

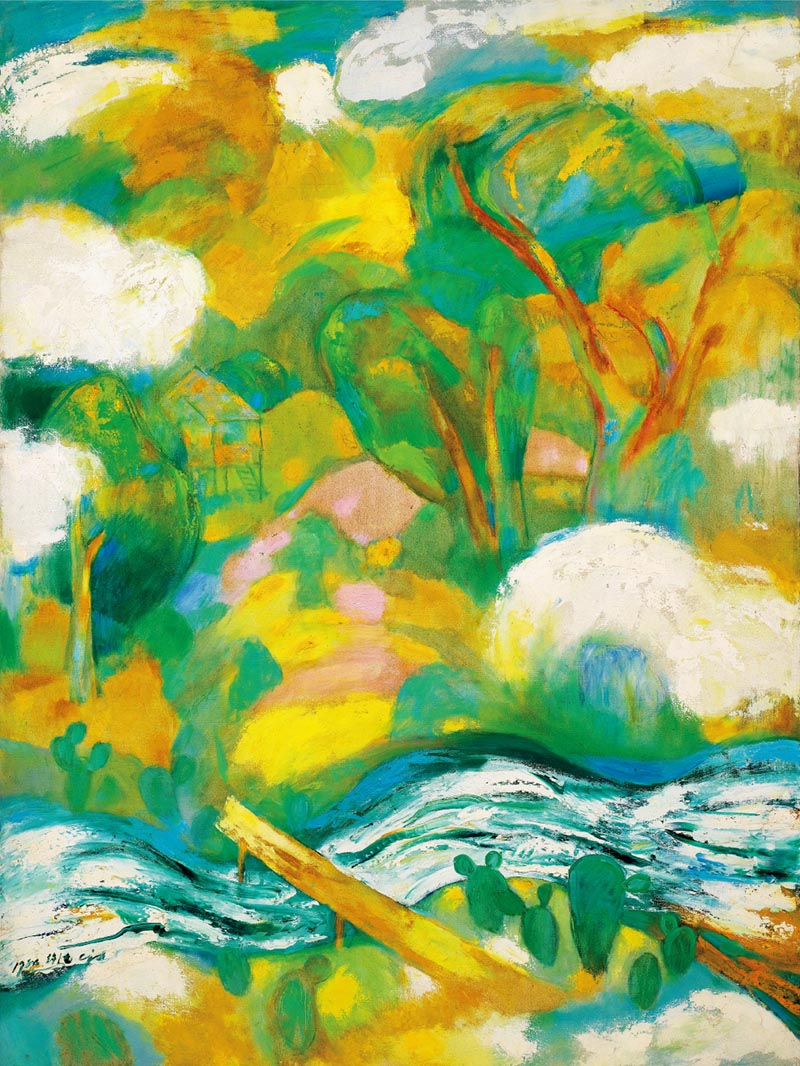

陳鈞德《金山醉風》 油畫 2018年

陳鈞德《機場隨筆 2幅》油畫棒、馬克筆 15cm×10cm 2008年