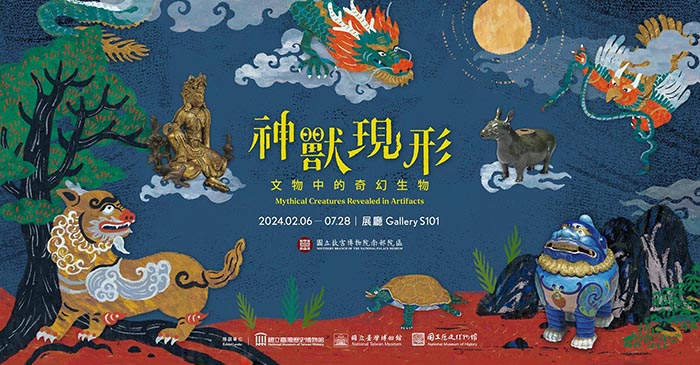

神獸現形:文物中的奇幻生物 探訪古代神奇生物豐富多元的世界

來源:臺北故宮 作者:編輯:中國書畫網編輯部

“神獸現形:文物中的奇幻生物”近日在臺北故宮博物院南部院區展出,展覽以東亞文化圈為主,遠自上古先秦,近到廟宇及民俗創作,從青銅器到家中神桌的擺設,介紹這些充滿故事的神祇和動物,并追溯祂們的來源經典,了解出處和被賦予的祥瑞意義。

古時人們因出于對大自然的敬畏,對未知未來的不解,因此將許多希望寄托流傳于神話傳說中的動物,這些動物因為傳說故事的渲染,而有了許多特別意義,大部分都是吉祥、富裕、保護、避邪、長壽等正面意義。

神獸的形象多變,有的神獸見首不見尾,難尋神秘;有的神獸則高大龐然,相貌威武。有的是現實中的動物,被賦予特別意義,或特性被放大加強;不常見的動物更容易被加上神奇的故事和能力,而成為神獸。另外,也有傳說時代或是古代經典中紀錄半人半獸的形象,怪奇的樣貌更增添傳奇色彩。古代人通過想象,創造出許多形態各異、各具神奇能力的生物。在歷史流傳的過程中,這些奇幻生物的形象逐步定型,寓意和內涵也愈發豐富,成為民間信仰或傳說的主角。

為彰顯神衹的特質,加強給人們的印象,神獸成為宗教神祇的持物與標志,人們也因此能透過神明身旁的神獸,判斷其身分。另外,有的神獸具有特殊的能力,或無比的靈性,成為神祇的坐騎。在部分經典或是志怪小說中,有的神獸甚至成為神祇本身或護法神,成為人們膜拜景仰的對象。

神獸們的形象成為吉祥寓意,而出現在你我生活之中,至今猶然。

本次特展規劃四個單元,經由“神獸長什么樣子?”、“神獸是什么地位?”、“神獸有什么特殊能力?”、“神獸出現在哪里?”等四個提問,帶領觀眾一同探索神秘的神獸祂們的長相、地位、特殊能力及出沒地點等多樣視角,探訪古代神奇生物豐富多元的世界,了解它們的傳奇故事與象征意義。展覽也將揭示藝術家們如何結合自己的認知和想象力,將傳說或文獻中的奇幻生物具象化,創造出一件件令人驚奇又各具特色的神獸作品。

主辦方介紹,此次展覽希望觀眾在觀展時,除了無比的熟悉感和趣味性之外,更希望能獲得知識,拉近和古人的距離,理解歷代人們對于擁有美好生活的祝福與想望。

(傳)宋人《霖雨圖》

龍的形象具有多重含意,它不但代表了帝王和皇室,也是祥瑞的象征。在古早的典籍里,龍曾經是水神的坐騎,后來又升格為掌控雨水與海水的神。《西游記》里的龍王,就居住在深海龍宮,掌管著海中的一切。

該畫中央,一條暗金四爪的龍,盤踞在烏云密布的空中,探頭望向左下角的海中蛟龍。四爪龍的軀干強烈扭動著,龍身上細微的地方,還有好多白色硬毛,顯現出珍禽異獸的特色。

清 康熙 青花鯉躍龍門折沿盤

這件康熙年間燒制的青花折沿盤,同樣是以“魚躍龍門”作主題,盤中央以曲線繪制具有動態的波浪,波浪呈現藍白相間之色,畫面下半有兩條鯉魚,一條順著水波巡游,一條正奮身躍起。畫面中上則有一三爪龍,龍角彎曲,龍麟鮮明,前爪一前一后,正團身飛離水面,龍的身體呈現多道彎曲,相當靈活。全作從波浪、鯉魚到龍,多以曲線呈現,充滿了動態,相當精采。

清 戴洪《鳳凰祥云》

鳳凰雖然看起來像是鳥類,但卻是一種由雞頭、蛇脖、龜背、魚尾等不同動物身體部位組合而成的幻想生物,再加上羽毛上的五種色彩、高六尺等特征,都顯示出“鳳凰”的不平凡。鳳凰在傳統文化中常常和龍放在一起,因此有“龍鳳呈祥”、“龍飛鳳舞”等成語。又有龍代表皇帝;鳳凰代表皇后的說法,不過一般都認為“鳳”為雄性;“凰”為雌性。

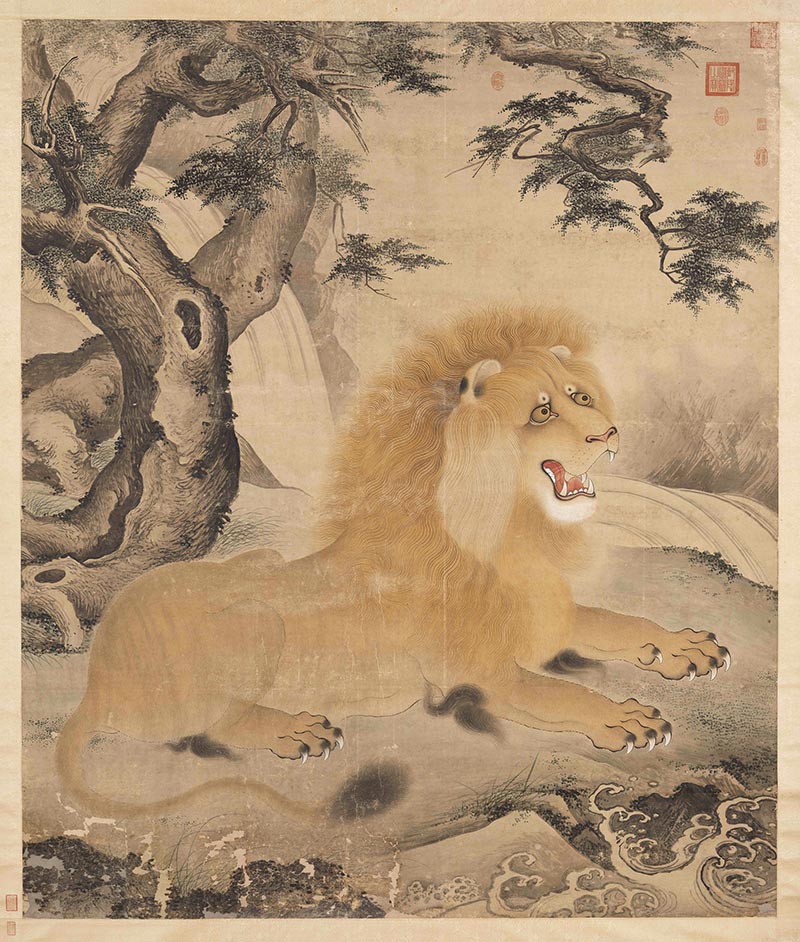

明 佚名《狻猊》

狻猊(suān ní)是印度的發音,最早出現在古代的詞典《爾雅》中:狻猊為一種類似老虎的野獸,會吃虎豹,也就是我們今天的獅子。明代開始把“狻猊”列入“龍生九子”,視為一種神獸。

中國本身不產獅子,因此大部分的獅子的樣子,多是藝術家或工匠,從看到書中的文字或聽過傳說故事,加上自己的想像之后做成。據說,獅子的樣子最早從中國西邊的波斯(今天的伊朗)傳入中國,另一個說法則是和佛教一起傳入。一千多年前的唐宋時代的職貢圖繪畫當中就可以見到從國外進貢的獅子,五百多年前的明代則開始在皇宮中養獅子,常常有皇帝請各國使者到皇宮欣賞獅子表演的紀錄。傳入中國后,獅子的樣子慢慢地和北京狗(又稱獅子狗)結合,和真實的獅子越來越不一樣。另外也因相傳獅子會吃虎豹等猛獸,古人在房子或是重要的建筑門口,放上一對石獅子作為守護。通常唯一公一母,公獅腳下踩彩球,母獅則是小獅子在它腳邊玩耍。

此畫中的獅子眉毛上有斑點,耳朵的毛則特別長,和我們熟悉的獅子稍有不同。這是因為古代畫家沒有看過真的獅子,而是根據以前人的畫作或說法作畫。

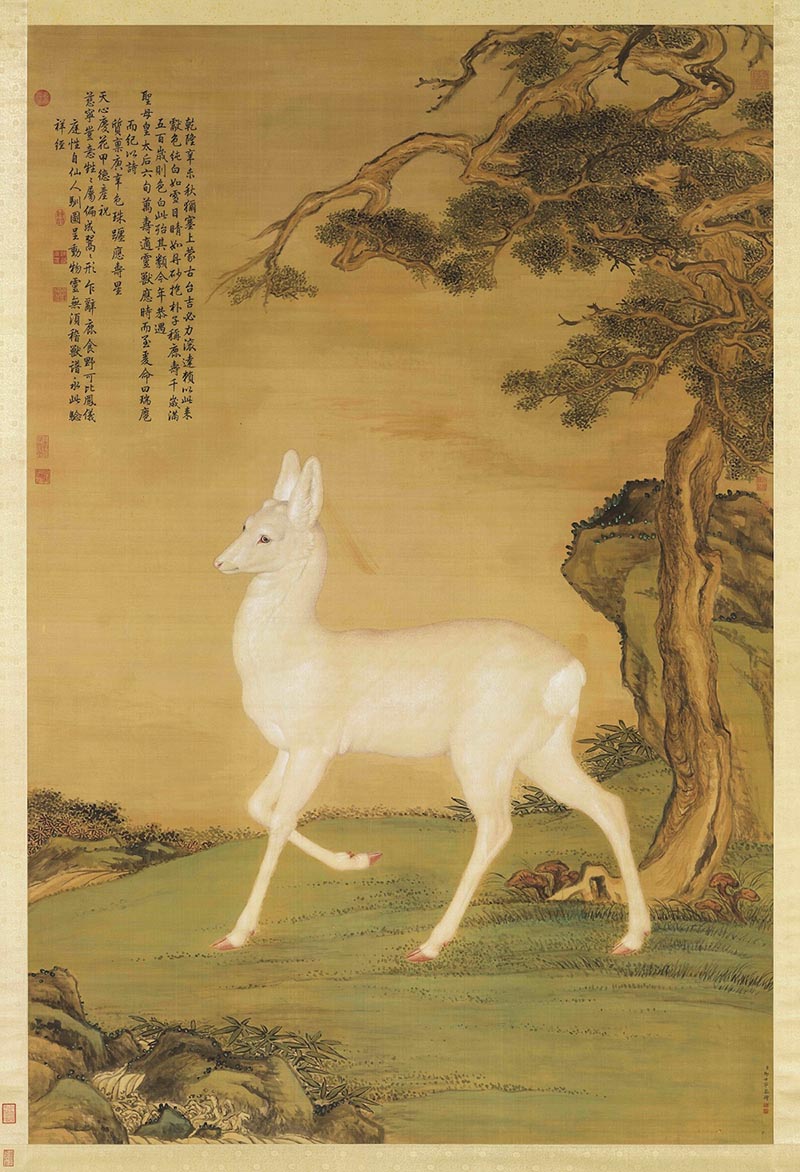

清 郎世寧《瑞麅》

古代有鹿滿五百歲就會變成白色的說法,因此白色的鹿被視為長壽的象征。清乾隆十六年(1751),有人向乾隆帝獻上了一頭白色狍鹿,適逢皇太后六十大壽,因而皇帝特意讓宮廷畫家郎世寧作此畫,用以慶賀祥瑞。

清 甪端香薰

甪(音同陸)端,為傳說中的神獸,有犀角、獅身、龍背、熊爪、魚鱗、牛尾,外型和麒麟接近,但只有單角。相傳甪端一天可走一萬八千里,通曉各國語言,賢明君主在位時出現。甪端不只是祥瑞的象征,也象征聰明、能辨賢能。因此甪端常常成為宮廷中的陳設,皇帝除了表達自己的賢明外,也說明皇帝通曉四方各國之事,為萬邦來朝的盛世。

甪端常被制成香薰的器物,出現在皇帝的座位或書房,做為香薰之用。該甪端獨角,雙眼圓大,身體微胖,張嘴露齒,昂首向上,樣貌可愛。

(傳)元人繪《觀音大士》17世紀

犼為一種異獸,傳說為龍王之子,在華表柱頂對天咆哮,能上傳民情,下達天意。原初觀音并無坐騎;但觀音與文殊、普賢合稱“三大士”,而大約是為了與文殊騎獅,普賢騎象搭配,明代開始流行觀音騎犼,甚至在明中晚期的《西游記》、《風神演義》中也有作為觀音坐騎的金毛犼的戲分。

東漢 玉辟邪

關于“辟邪”的紀載,漢代的史游所著《急就篇》中就曾說到:“射鬾辟邪除群兇。”辟邪的形象應該是有角,像獅子的有翼神獸。大型的辟邪在南北朝被立于墓道兩側,作為守護和阻擋邪惡之用。

有另一說法,“辟邪”和“貔貅”因發音相近,而被視為同一種神獸。“貔貅”能帶來好運和快樂,而由于“貔貅”無排泄器官,只進不出,因此轉化為累積財富的寓意,故家中常能見到一對貔貅咬錢的陳設。

《虎爺》 1965年以后

虎爺為民間信仰中的動物神,常被安奉于神桌下方,為神明的坐騎或協助神明傳遞訊息,搬運物品。患腮腺炎的兒童兩頰常腫大異常,俗稱“豬頭皮”,而老虎吃豬,因此相傳虎爺具有醫治腮腺炎的神力。另外,相傳虎爺喜歡小朋友,因而成為兒童的守護神。

這件虎爺神像成坐姿,抬頭仰望,濃眉大眼,口中露出門牙及虎牙,樸拙可愛,相當平易近人。

明 蕤賓 鐘

相傳“蒲牢”的形象像小龍,喜歡鳴叫,因此鐘的提梁上的鈕上多是作成蒲牢的樣子,幫助鐘的聲音能夠傳得更遠。另外,又有蒲牢害怕鯨魚而鳴叫更為大聲的說法,因此將鐘錘作成鯨魚的樣子,讓鐘的聲音更為響亮。

這件“蕤賓”的環鈕上作雙頭的小龍形狀,鐘身為圓體,上飾有兩條行龍,周圍環繞云紋,中央有銘文“蕤賓”二字,蕤賓為宋徽宗時所作的大晟樂“正音之律”其中之一,并仿春秋編鐘鑄造,但本作形制不像春秋的編鐘,故可能為后人再做的作品。

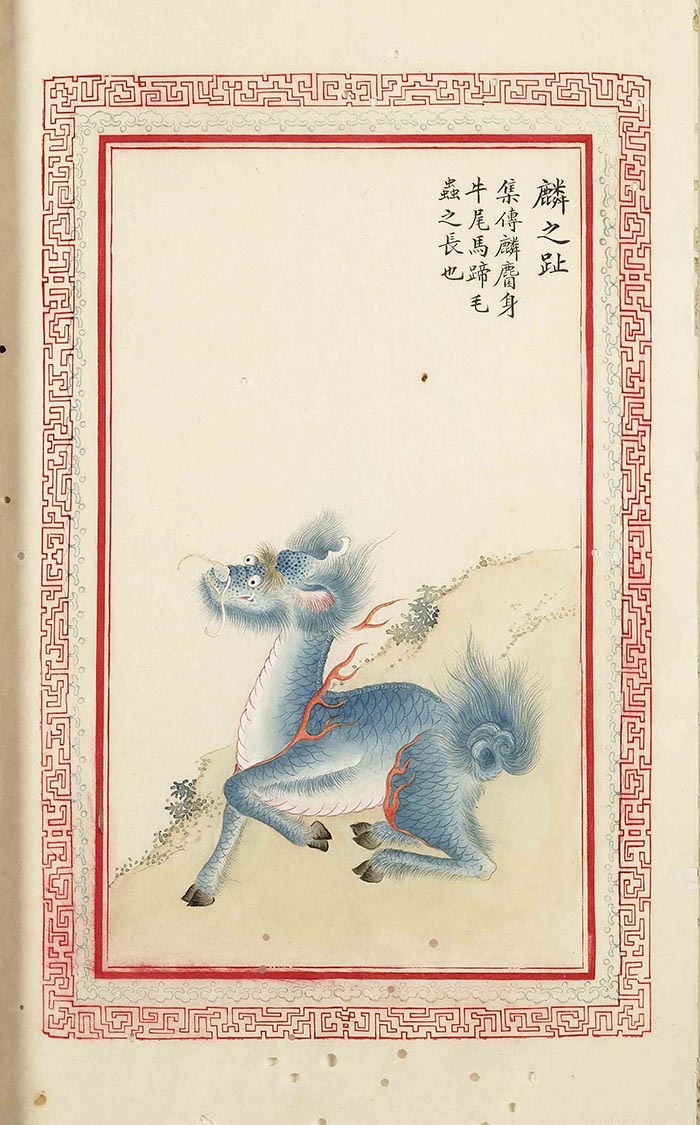

(日)岡元鳳纂輯 橘國雄畫《毛詩品物圖考:麟之趾》 18世紀

“麒麟”是中國神話中的神獸,只有在天下和平或是有圣人在這世界上時才會出現。是一種祥瑞神獸。

《詩經》是中國最早的詩歌集。由岡元鳳纂輯、橘國雄繪畫的《毛詩品物圖考》是18世紀日本漢學家對《詩經》中提到的動植物進行圖釋的書籍。其中“麟之趾”描繪了中國古代傳說中的神獸“麒麟”,據說它只有在天下和平或世有圣人時才會出現,是一種祥瑞神獸。而《毛詩品物圖考》這套書將《詩經》中文字提到的各種生物,用畫作的方式呈現出來。《詩經》中說“麒麟”是一種身體像小鹿,尾巴像牛,頭上有一只角的組合生物。該畫作中,麒麟身上鱗片,旁邊還有“火紋”相伴,比較接近晚一點的麒麟形象。

展覽將持續至7月28日。