中國書畫網(wǎng) > 藝術(shù)資訊 > 展覽 > 見賢思齊:明清肖像畫特展在蘇州博物館拉開帷幕

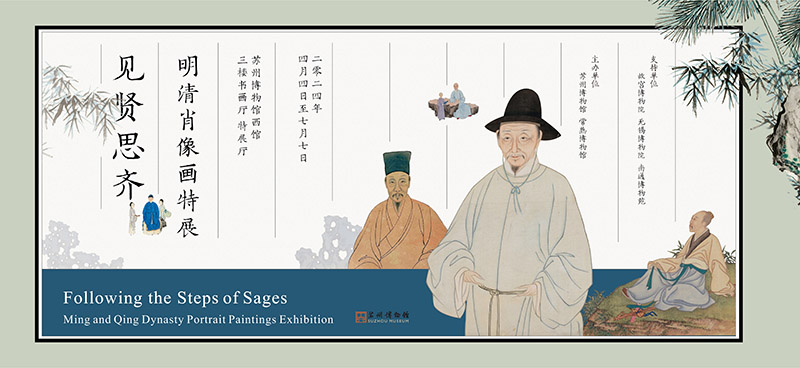

見賢思齊:明清肖像畫特展在蘇州博物館拉開帷幕

來源:蘇州博物館 作者:編輯:中國書畫網(wǎng)編輯部

“見賢思齊——明清肖像畫特展”近日在蘇州博物館西館拉開帷幕。此次展覽聚焦先賢文化,分皇室貴胄、景行維賢、烏衣門第、文人逸士、閨閣才媛五部分,展品以明、清(1368—1912)兩代創(chuàng)作的肖像畫為主,輔助以近現(xiàn)代所繪明清人物肖像畫,匯集了曾鯨、禹之鼎、顧見龍、華冠、郎世寧、任頤等肖像畫流派代表性畫家及其作品,涉及的歷史人物從先秦直至清末逾120位。展出的80件(套)明清肖像畫作品來自故宮博物院、南通博物苑、無錫博物院、蘇州博物館等多家機(jī)構(gòu)的館藏,其中包括故宮博物院藏雍正朝珍品肖像文物《胤禛朝服像軸》《孝圣憲皇后朝服像軸》《孝敬憲皇后朝服像軸》《胤禛十二月行樂圖軸·五月競舟》,以及禹之鼎《納蘭容若像軸》等肖像畫作,同步展出的,還有蘇州博物館藏《滄浪亭五百名賢像拓片冊(cè)》《明人像冊(cè)》《隨園請(qǐng)業(yè)圖卷》等蘇州名賢、望族、女史肖像。

“見賢思齊”出自《論語·里仁篇》中的“見賢思齊焉,見不賢而內(nèi)自省也”,意思是遇到有德才之人便應(yīng)該向他學(xué)習(xí)。中國歷代肖像畫均有“見賢思齊”之意存在。漢宣帝曾令人繪十一功臣畫像,懸之麒麟閣;漢顯宗曾圖畫二十八前世名將,掛南宮云臺(tái);唐太宗曾命右相閻立本繪二十四功臣像,貯于凌煙閣。

中國肖像畫技藝自漢唐以來代代相承,代代不乏名家。明末清初肖像畫家曾鯨創(chuàng)立的“波臣派”影響遍及南國北海,清宮畫師顧見龍和禹之鼎所作人物像無不惟妙惟肖。隨著耶穌會(huì)傳教士郎世寧、艾啟蒙等入宮,西洋透視畫法漸為人所熟知,中式筆墨與西方技法融合,風(fēng)氣為之一新。至于晚清,海上畫派興起,兼工帶寫,化繁為簡,世人合稱“海上四任”的任熊、任薰、任頤、任預(yù)堪稱代表。

無款《胤禛行樂圖像冊(cè)》絹本 設(shè)色 34.9x31cm 故宮博物院藏

肖像畫中像主人物所具備的道德素養(yǎng)、智慧才能、豪情壯志也是我們中華民族寶貴的文化遺產(chǎn)之一。因此,在展示傳統(tǒng)肖像畫技法的同時(shí),本次展覽也著力弘揚(yáng)先賢事跡、傳承先賢文化,引導(dǎo)觀眾“見賢”而“思齊”。

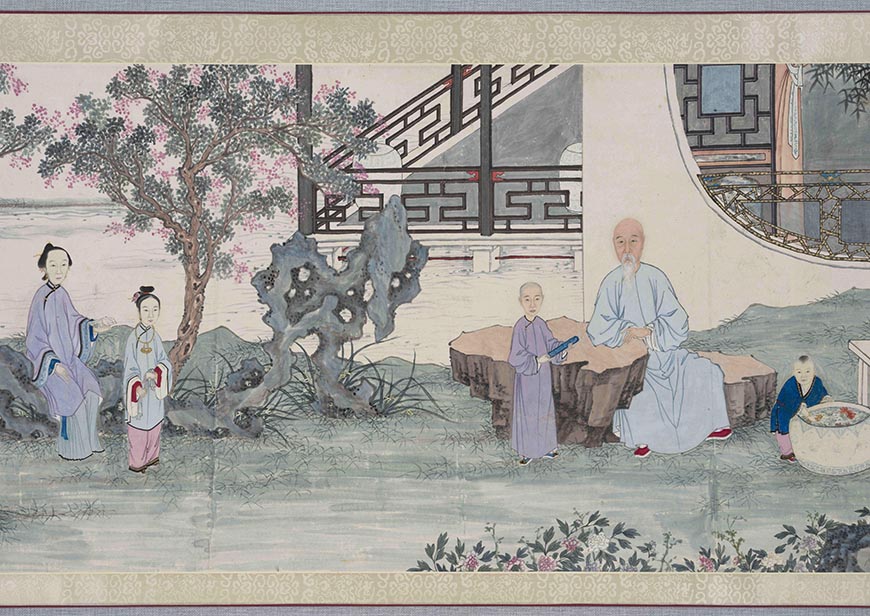

《承家積慶圖卷》紙本設(shè)色 43.2x196cm 蘇州博物館藏

一代冠服自有一代之制。清代滿族統(tǒng)治者傳承中國古代傳統(tǒng)文化的精髓,把“衣作繡,錦為緣”、“續(xù)衽鉤邊”和“朝服祭服,襞積(朝袍腰部疊褶處稱襞積)無數(shù)”這些中國古代服飾的傳統(tǒng)形制與帶有滿民族風(fēng)格的“披肩領(lǐng)”和“馬蹄袖”巧妙地結(jié)合起來,不僅彰顯了其“馬上得天下”的輝煌歷史,同時(shí)亦注重到實(shí)用性,并最終使其制度化,成為中國古代服飾制度改革中的典型范例。

(清)無款《胤禛朝服像軸》絹本設(shè)色 276.5x147cm 故宮博物院藏

以左側(cè)展廳三件巨幅帝后中間《胤禛朝服像軸》為例,畫面上雍正皇帝身著明黃色彩云金龍夏朝服,頭戴夏朝冠,頂貫珠三重,冠前飾金佛。胸前佩戴東珠朝珠,其上間系綠松石紀(jì)念三串,腰系朝帶,足蹬石青色朝靴,這是雍正皇帝參加盛大典禮時(shí)的服飾此圖用筆工整精致,色彩華麗鮮艷,人物神態(tài)端莊威嚴(yán),是宮廷畫家精心創(chuàng)作的皇帝肖像畫。從“冠上無梁”(“梁”為清帝朝冠頂座左右兩側(cè)的n形裝飾,雍正晚期出現(xiàn))的裝飾風(fēng)格看,當(dāng)屬雍正早期的繪畫作品。

名賢是指在某一歷史時(shí)期內(nèi)對(duì)國家、民族、地域發(fā)展起到推進(jìn)作用或做出卓越貢獻(xiàn)的人。縱觀我國歷史長河,儒文將武老百姓自發(fā)的為其繪冠裳肖像以作紀(jì)念,也體現(xiàn)了這一地區(qū)共同的認(rèn)知和風(fēng)尚。展覽的第二章節(jié)“景行維賢”展出的便是以蘇州地區(qū)為核心的名賢肖像。

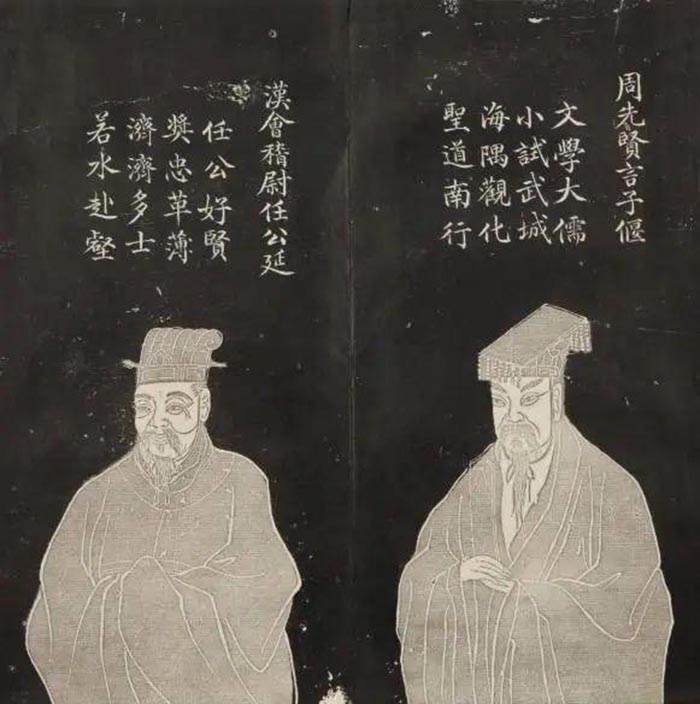

《滄浪亭五百名賢像拓片冊(cè)》

其中清《滄浪亭五百名賢像拓片冊(cè)》系滄浪亭五百名賢祠中五百名賢畫像的拓本。清道光七年(1827),江蘇巡撫陶澍于藏書家顧沅處見其所藏吳中名賢畫像三百余幅,在這基礎(chǔ)上,廣為搜集,又得二百多幅。遂命孔繼堯臨繪,沈石鈺勾墓刻石。時(shí)值江蘇布政使梁章鉅重修滄浪亭竣工,遂購?fù)づ苑课荩诖文旮慕殪簦瑑?chǔ)石祠中。五百名賢畫像收錄人物始自春秋,止于清代,跨越年代之長,人物之多,繪制之精,鐫刻之工,在清代石刻中頗為罕見。祠中有清人對(duì)聯(lián):“百代集冠裳,爍古炳今,總不外綱常名教;三吳崇俎豆,維風(fēng)勵(lì)俗,豈徒在科第文章。”

古代文人常常通過寄情山水來表達(dá)對(duì)生活的熱愛和理解。他們游歷名山大川,尋找靈感,滌蕩心靈,將自然山水作為抒發(fā)思緒的媒介。另一方面,家庭也是他們心靈重要的棲息地。他們重視家庭倫理和親情關(guān)系,在所創(chuàng)作的文學(xué)作品中,經(jīng)常流露出對(duì)家人的思念和關(guān)愛。可以說,寄情山水和家庭關(guān)懷共同構(gòu)成了古代文人豐富而細(xì)膩的情感世界。“文人逸士”這一單元展出的便是文人交游、家庭歡聚一類的肖像畫。

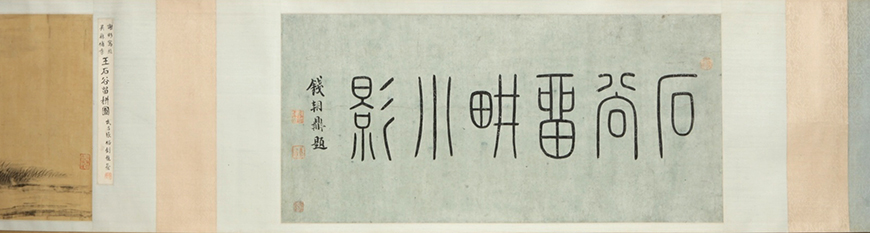

《謝彬繪石谷留耕圖吳歷補(bǔ)景卷》

其中《謝彬繪石谷留耕圖吳歷補(bǔ)景卷》未落年款,或系清康熙三十七年(1698)之后所作。清康熙二十九年(1690)王翠應(yīng)邀第三次入京,主持《康熙南巡圖》繪制。事畢,于清康熙三十七年(1698)九月回鄉(xiāng),之后隱居不出。圖中王翠身著布衣長衫,單手持書,立于石后,面部清癯,眉須花白。左側(cè)兩棵老松枝干粗壯,后方良田阡陌。人物以淡墨勾定,面部施烘染,有凹凸之感;樹石皴染兼用,筆墨沉郁,氣韻古樸。

值得一提的是,展覽現(xiàn)場還展出了《清代學(xué)者像傳》。據(jù)編者葉恭綽序,1928年其祖父葉衍蘭手繪《清代學(xué)者像傳》影印出版,風(fēng)行一時(shí)。葉恭綽于是欲擬續(xù)輯,經(jīng)過二十年的收集資料,最后請(qǐng)江西楊鵬秋摹繪成冊(cè)。各像來源有據(jù),摹本規(guī)格統(tǒng)一,是一部重要的清代學(xué)者像冊(cè)。

華冠《永瑢像》清 紙本設(shè)色 115.8x47.6cm 故宮博物館院藏

為了增強(qiáng)觀眾的互動(dòng)體驗(yàn),多角度感悟先賢事跡,此次特展還特別推出了“知者相隨:跨越千年的古今對(duì)白互動(dòng)區(qū)”和“時(shí)空肖像館”兩個(gè)數(shù)字展項(xiàng),觀眾可以通過屏幕與數(shù)字復(fù)原的先賢形象對(duì)話,了解他們的生平故事和思想,也可一鍵上傳個(gè)人相片,生成獨(dú)屬于自己的古風(fēng)肖像,在跨越千年的奇妙之旅中,與知者相隨,感受與古代藝術(shù)風(fēng)格交融的獨(dú)特體驗(yàn)。

本次展覽由蘇州博物館、常熟博物館聯(lián)合主辦,故宮博物院、南通博物苑、無錫博物院等文博單位共同支持。展覽將持續(xù)至7月7日,展期內(nèi)蘇州博物館還將邀請(qǐng)研究明清肖像畫的專家教授開展多個(gè)專題講座活動(dòng),并舉行先賢繪本誦讀、肖像畫繪制體驗(yàn)等系列教育體驗(yàn)活動(dòng)。