中國書畫網(wǎng) > 藝術(shù)資訊 > 展覽 > 洋瓷與華彩:香港中文大學文物館藏廣琺瑯特展 見證不同文明間的交往與對話

洋瓷與華彩:香港中文大學文物館藏廣琺瑯特展 見證不同文明間的交往與對話

來源:世博會博物館 作者:編輯:中國書畫網(wǎng)編輯部

由世博會博物館和香港中文大學文物館合作推出的“洋瓷與華彩——香港中文大學文物館藏廣琺瑯特展”在地處上海黃浦江畔的世博會博物館開幕,展出136件/套廣琺瑯,同一種器物,不同的稱謂(洋瓷與華彩),見證了不同文明間的交往與對話。

17世紀晚期,畫琺瑯技術(shù)從西方傳入中國,廣州工匠將之與中國傳統(tǒng)工藝相融合,逐漸發(fā)展出可與西方媲美的廣琺瑯。歐洲琺瑯釉料、西方人物形象、中國繪畫技法、東方瓷器紋飾,中西兩種文明在一只小小的廣琺瑯器上相遇。

廣琺瑯在中西文化交流歷史中占有重要地位。其融匯中西的過程,再現(xiàn)了當時中國與世界的貿(mào)易往來以及文化交流。本次展覽通過廣琺瑯這一特殊媒介,向觀眾展示了一個文化由西方傳至東方,再由東方反饋影響西方的復(fù)雜過程。從“交往”到“交融”,再到“交流”的敘事結(jié)構(gòu)不僅呈現(xiàn)了文化交融的過程,也反映了文化影響力的雙向流動。這種雙向交流的歷史軌跡,為理解中西文化交融提供了一個更為全面和客觀的視角。

作為兩種文明交融的產(chǎn)物,廣琺瑯以精湛的工藝、細膩清澈的色澤和質(zhì)感,展現(xiàn)出無與倫比的藝術(shù)魅力。廣琺瑯包含有畫琺瑯、透明琺瑯、掐絲琺瑯、鏨胎琺瑯等多個工藝種類。目前僅畫琺瑯得以流傳下來,其余皆已失傳。此次展覽展出的是以康雍乾為代表的清代廣東產(chǎn)的銅胎畫琺瑯。

展覽分為三個單元,每個單元設(shè)計了不同的主題色彩,展品融入在特定的色彩背景中,形成一幅幅愉悅感觀、觸及心靈的唯美畫面。

第一單元第一單元為“交往”——來自西洋的“瓷器”。

康熙二十三年(1684年)開海,廣州作為中國對外開放的前沿,成為了中西文化交流的重要樞紐。這一歷史背景下,西方的畫琺瑯技術(shù)得以傳入中國,并在廣東地區(qū)迅速發(fā)展。

開光西洋人物倭角杯 清康熙或清雍正

廣東燒制畫琺瑯的技藝最早可追溯至清康熙五十五年(1716年)。該單元通過繪畫作品和背景解說,帶領(lǐng)觀眾回溯到康熙開海后的廣州口岸,感受那個時代中西文化接觸與交流的歷史氛圍。通過一系列繪制有形貌奇特、似中又西的西洋人物形象的展品,展示了西方文化給中國帶來的影響以及中西文化在技藝層面的交流與融合。

通過這一單元,觀眾還可以感受康熙時期中國對外交流的境況,以及中國工匠對西洋技藝的學習與掌握。

開光山水西洋人物圖手爐 清乾隆

第二單元“交融”——“洋瓷”上的中國畫,重點展示廣琺瑯的發(fā)展及廣彩的形成。尤其是中國繪畫技法在琺瑯工藝上的應(yīng)用,以及由此形成的具有中國特色的藝術(shù)風格。

廣匠在制作的過程中,逐漸自覺地將西方的畫琺瑯工藝與中國畫的精粹相結(jié)合,創(chuàng)造出了獨具一格的藝術(shù)品。銅胎上重現(xiàn)了花鳥、山水、人物等中國畫的傳統(tǒng)題材,堅硬的銅胎與中國畫的細膩筆觸和層次感,形成獨具特色的中國風尚。

開光花蝶紋盤 清雍正

觀眾在此單元可看到廣琺瑯與中國傳統(tǒng)文化融合的痕跡,尤其是中國繪畫技法在琺瑯工藝上的應(yīng)用,以及由此形成的具有中國特色的藝術(shù)風格。如《花鳥紋盤》和《開光庭院人物圖瓶》等作品,融入了中國花卉、山水和人物畫等元素,展現(xiàn)了中西藝術(shù)風格的完美結(jié)合,是中西文明如何在廣琺瑯上實現(xiàn)藝術(shù)的融合與創(chuàng)新。

花鳥紋盤 清乾隆或清嘉慶

該單元還展示了廣琺瑯受到了中國瓷器藝術(shù)的深遠影響,以及廣東與宮廷之間交流的歷史。纏枝卷草紋的運用,體現(xiàn)了廣琺瑯與元明瓷器的緊密聯(lián)系。十八世紀有眾多廣琺瑯匠人參與了宮廷畫琺瑯的制作,他們的技藝和風格對宮廷藝術(shù)產(chǎn)生了一定的影響。

透明琺瑯冰梅紋罐 清乾隆

透明琺瑯的創(chuàng)新則是廣州對琺瑯工藝的重大貢獻,尤其是硬透明琺瑯的制作技藝,雖然現(xiàn)今已失傳,但其曾經(jīng)的輝煌仍讓人贊嘆。而廣彩瓷器的誕生,則標志著廣琺瑯藝術(shù)影響力的進一步擴散,它不僅借鑒了廣琺瑯的技術(shù),更開創(chuàng)了獨特的藝術(shù)風格,并在國際市場上取得了巨大成功。

這一單元的展覽不僅是對廣琺瑯藝術(shù)的一次集中展示,其藝術(shù)性與創(chuàng)新性,成就了當今廣琺瑯藝術(shù)的美學價值,更是對中國傳統(tǒng)藝術(shù)與西方技藝融合過程的深入解讀。通過這些精美的展品,觀眾能夠深刻體會到文化交融的美妙和藝術(shù)創(chuàng)新的力量。

纏枝西番蓮紋甜瓜式盒 清乾隆或清嘉慶

第三單元“交流”——來自中國的“華彩”,講述廣彩回流到西方后對世界的影響。

廣琺瑯作為清代工藝美術(shù)的杰出代表,其制作和流通不僅嚴格遵循宮廷規(guī)范,體現(xiàn)了深厚的中國傳統(tǒng)文化底蘊,而且也積極適應(yīng)海外市場,成為中西文化交流的橋梁。

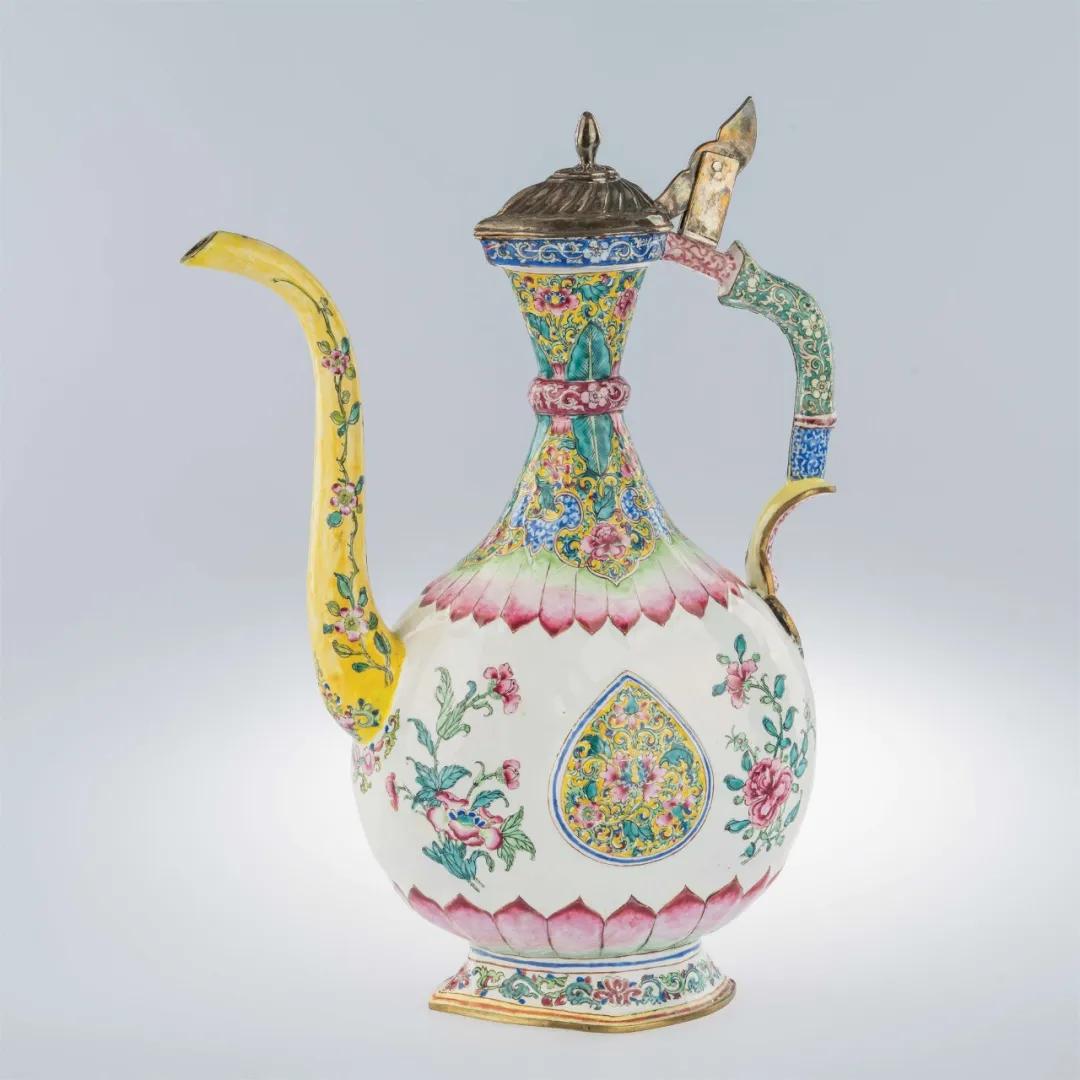

花卉紋執(zhí)壺

入貢宮廷的廣琺瑯以其精細的工藝和端莊的風格,反映了皇家審美和工藝水平的高標準;外銷至歐洲市場的廣琺瑯,設(shè)計融合了西方的使用習慣和中國的傳統(tǒng)美學,成為18世紀“中國風”流行的重要載體,對歐洲的藝術(shù)審美產(chǎn)生了重要影響。《折枝花卉蔬果紋提梁壺連獸足爐》等作品,講述了經(jīng)過中國化的廣琺瑯如何返回西方市場,并影響其他地區(qū)。

折枝花卉蔬果紋提梁壺連獸足爐 清乾隆

隨著時間的推移,廣琺瑯的制作逐漸從宮廷走向民間,工匠和商家開始創(chuàng)建自有品牌,推動了廣琺瑯藝術(shù)的創(chuàng)新和傳播,使其成為中國對外文化交流的重要組成部分。

云龍紋西洋婦孺圖高足碗 清雍正或清乾隆早期

胭脂紅色的起源可追溯至十六世紀的歐洲,但廣琺瑯的施彩方式采用了景德鎮(zhèn)瓷器吹釉工藝,體現(xiàn)了歐洲色彩的東方詮釋。仔細觀察釉面,有無數(shù)細小顆粒均勻分布其上。

每一件琺瑯器物都是一個故事的講述者,展覽深入探究器物表面的精細圖案和裝飾,從每一處細節(jié)和每一筆勾勒之中,講述它們背后蘊含的豐富時代背景和故事。

通過精心策劃的展覽布局和豐富的展品,觀眾能夠更深刻地理解文化交融不是單向的傳播,而是一個雙向互動、互相影響的過程。這種理解有助于促進跨文化的理解與尊重和文明的創(chuàng)新與發(fā)展。

碧筒杯 清乾隆或清嘉慶

此次特展也顯示了滬港兩地場館在文化傳承與創(chuàng)新方面的共同努力。同樣作為文化大都市,上海的現(xiàn)代文化充滿活力,東西方文化在此交融,使之成為東西方文化交流的前沿陣地。香港在文化保存和傳播方面有著顯著成就,香港中文大學文物館所藏的廣琺瑯藏品,便是文化傳承與推廣的代表。上海與香港在文化資源上的共享,能夠為兩地的文化交流提供更廣闊的平臺。

花卉紋雙耳蓋碗

本次展覽在世博會博物館1號臨展廳展出,將持續(xù)至7月21日。