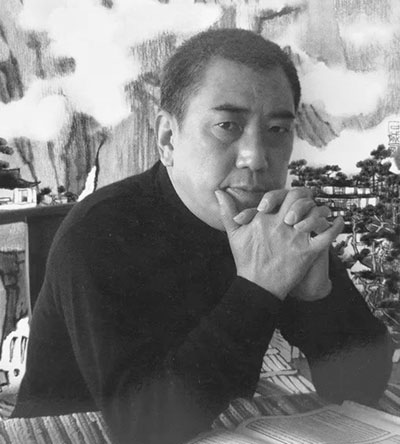

方駿

藝術家簡介

方駿(1943—2020),1965年畢業(yè)于南京師范學院美術系。1981年南京藝術學院美術系中國畫研究生畢業(yè),獲碩士學位,后留校任教。曾任美術系系主任,南京藝術學院教授,中國藝術研究院研究員,中國國家畫院研究員,中國美術家協(xié)會會員。

自清代以來,南京一直是中國山水畫的重鎮(zhèn),從龔賢為首的金陵八家,到近現(xiàn)代的傅抱石、錢松嵒、亞明、宋文治、魏紫熙等,大家輩出,群星璀璨。方駿是繼以上大家之后又一位以其別具風貌的繪畫語言和戛然獨造的形態(tài)面貌自成一家。

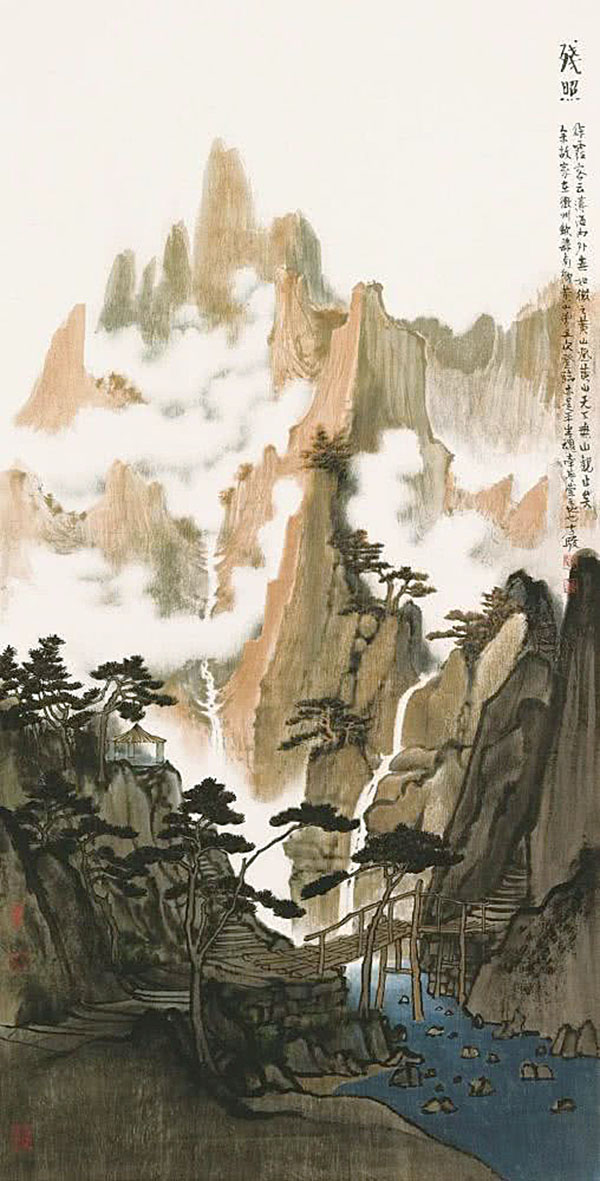

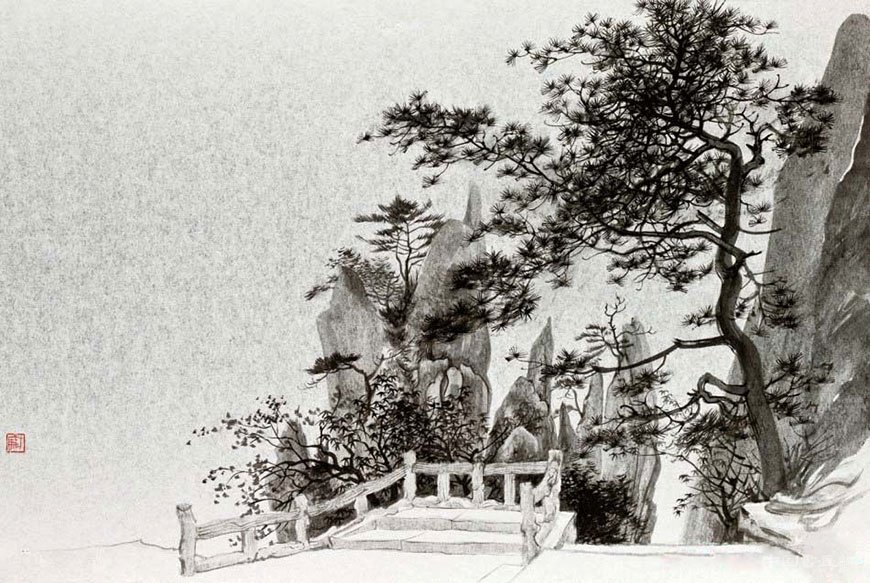

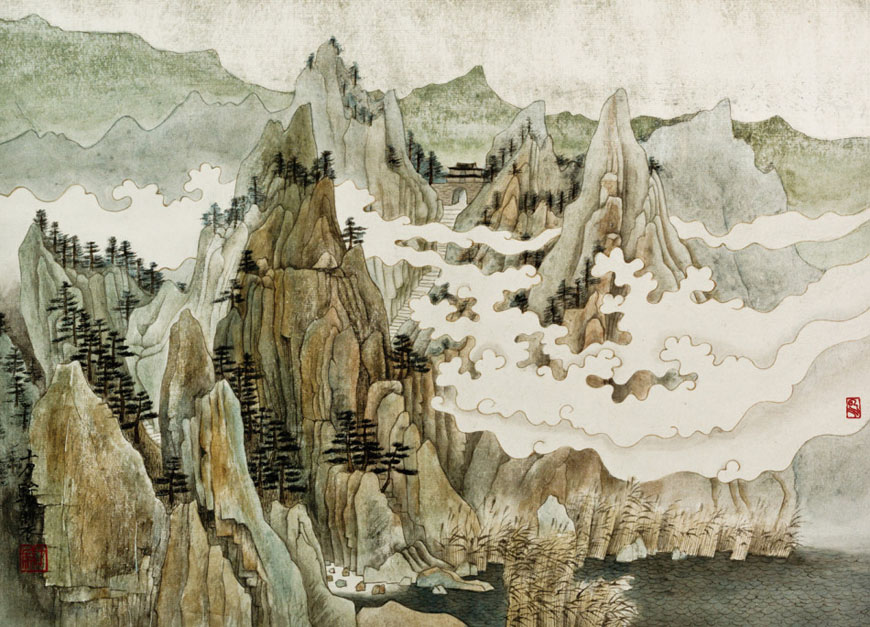

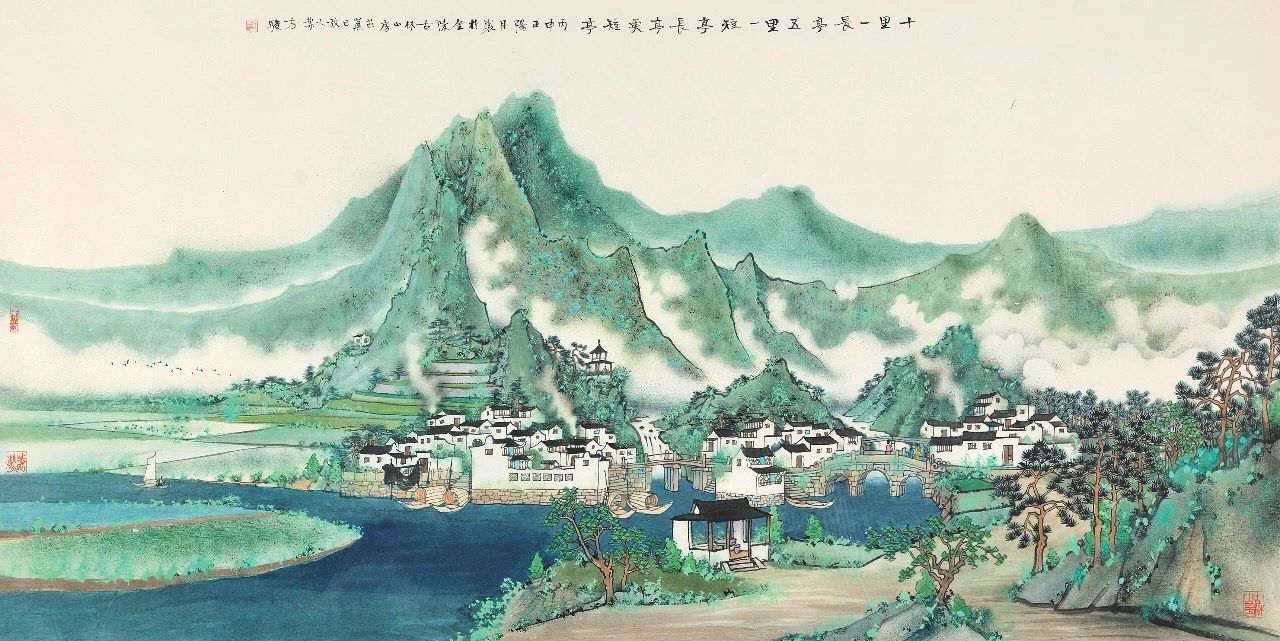

方駿山水畫第一個特點是現(xiàn)代構成與傳統(tǒng)筆、墨、彩的高度結合與統(tǒng)一。嚴謹?shù)慕Y構賦予作品有序的空間、合理的層次、強烈的節(jié)奏感和裝飾性。方駿筆下的各類物象,如山石、溪流、云氣、林木、屋舍、舟橋、人物等等,都精心安排,前后左右,大小遠近,主次詳略,松緊疏密,穿插過渡皆井然有序。同時,由于山體多以長線勒出,較少皴筆,且注意塊面組合間的大小、形狀,甚至角度的穿插與變化。而方駿用筆松動、靈活,有時甚至恣縱奔放,表現(xiàn)了更多隨機的因素,從而使理性與感性、紀律與自由達到某種平衡。故而方駿的山水面貌與傳統(tǒng)的山水畫有著顯著的差異,頗具現(xiàn)代的形式構成意味,同時又與傳統(tǒng)有著血脈相承的連系。

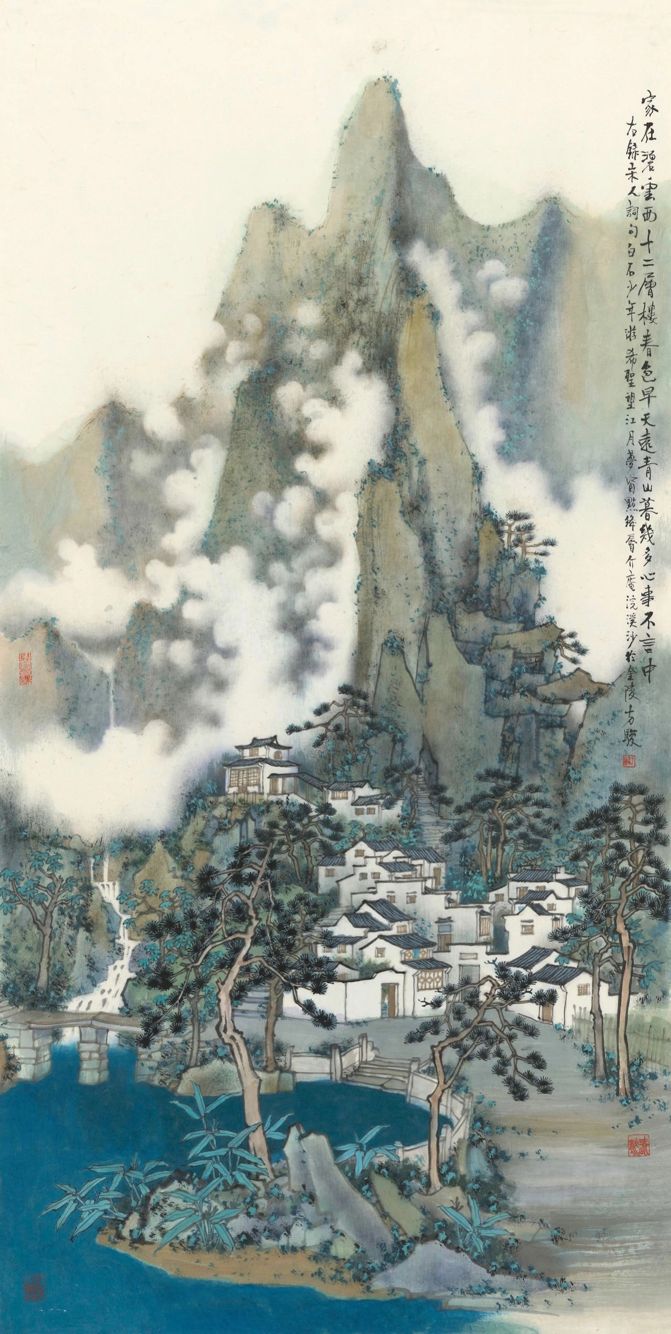

方駿山水畫的第二個突出特點是色彩與水墨的結合。中國傳統(tǒng)的山水畫崇尚老莊哲學和魏晉玄學,“以素為貴”。特別是明代董其昌提出南北宗論,平淡天真的南宗水墨成為此后中國山水畫的主導。直到近代,在吳湖帆、張大千等人的努力下,色彩才重新受到重視,重新成為山水畫創(chuàng)作的一個重要方面。方駿在繼承前人的基礎上進一步創(chuàng)新,其打破傳統(tǒng)設色類型化的界線,并借鑒了西方繪畫中的色調因素,他畫面往往以某一種顏色作為主要色調,其他顏色都要融入到這種顏色中,這使得他筆下的山水既與傳統(tǒng)中國畫的色彩觀拉開了距離。同時,他強化了局部物像的色彩特質,并充分利用植物色和礦物色混合使用時會相互排斥等原理,使得他的畫面顯得格外明快、純凈。這種以染代皴的技法帶有明顯的現(xiàn)代性意味,在當今山水畫壇可謂獨樹一幟。

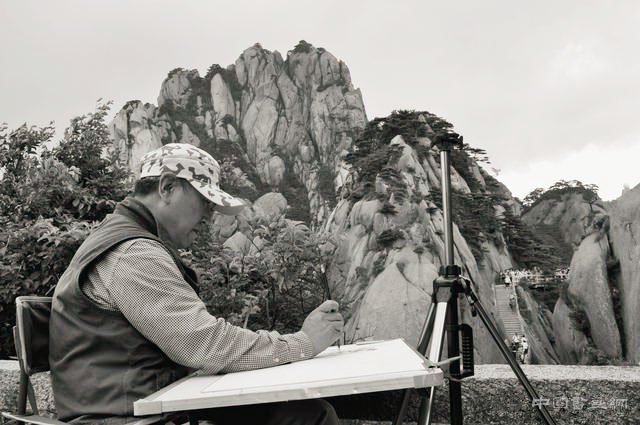

方駿山水畫的第三個特色是景與境的結合。中國山水畫素來提倡景與境的交融,再現(xiàn)與表現(xiàn)的互補,既非純然具象又非純然抽象的意象化的平衡。方駿的山水畫在這一方面表現(xiàn)得很突出。在方駿的筆下,既有具體而精到的描繪,又有大膽而浪漫的抒發(fā),既“度物象而取其真”,又“因心造境,以手運心”,達到景與境的高度統(tǒng)一。中國傳統(tǒng)山水畫亦自古提倡可居可游、曲徑通幽之意境。方駿的山水畫中也往往包含有石橋漁舟、竹坡松崗、石門洞天、巒峰白云、濃淡遠山等物象元素。但這些物象與傳統(tǒng)山水畫的物象有所區(qū)別,它們大多源自畫家的生活,經(jīng)過畫家主觀藝術處理,提煉而成。它們與畫家在現(xiàn)實生活的自我體驗息息相關,既有世外桃源的浪漫,又有現(xiàn)代生活的氣息。

在方駿的山水畫中,還可以看到其他的一些將矛盾著的雙方相對立統(tǒng)一的美學特征:如實景與虛景的結合,實景多安排于近處,虛景多安排于遠處,實景多為人造景觀,虛景多為自然景觀;文學與繪畫的結合,方駿有著很高的文化修養(yǎng)和深厚的文學底蘊,不但常在畫上題寫宋詞集句聯(lián)語,而且其畫作的本身便每每體現(xiàn)出古典詩詞尤其是宋詞中的意境等。這些都使得方駿的山水畫自然而然地呈現(xiàn)出一種別具特色的藝術風貌和不同俗流的美學趣味。

方駿山水畫顯示了他的勇敢嘗試和可貴探索。他的這種嘗試和探索,對于中國山水畫的繼承和發(fā)展具有可貴的啟發(fā)意義。